ドライバーの点呼を機器やシステムの活用により遠隔で行う「遠隔点呼」は、対面点呼に代わる点呼方法で、点呼業務効率化などが期待できます。2022年4月からGマーク認定など優良事業所に限定されず、使用機器などについての要件を満たせば、すべての自動車運送事業所が登録可能になりました。そのため遠隔点呼を利用して複数の事業所の点呼を一か所に集約させる点呼センターを設置する事業者が増えてきています。

今回は遠隔点呼の概要と、これまでのIT点呼との違い、実施要領について解説します。

目次

遠隔点呼とは?

遠隔点呼とはドライバーの健康状態やアルコールの有無を確認するために行う点呼を、一定の要件を満たした機器やシステムを利用し、ドライバーと直接対面せずに遠隔で行う方法です。2022年4月から使用機器や施設、運用ルールなどについて一定の要件を満たす場合、トラックやバス、タクシー事業者においても実施が認められるようになりました。

遠隔点呼の導入により、複数の車庫や営業所にいるドライバーの点呼を1つの営業所から行えるようになるため、ドライバーの待機時間削減や運行管理者の最適配置につながります。遠隔点呼を実施する運送事業者は、運輸支局長等に申請し承認を受けることが必要です。

なお遠隔点呼と並行して、ロボットなどを使った自動点呼も2023年1月から業務後点呼に認められました。自動点呼については以下の記事で詳しく解説しています。

遠隔点呼とIT点呼の違いは?

遠隔点呼が制度化される以前から、国土交通省は遠隔で点呼をする「IT点呼」を認めていました

遠隔点呼とIT点呼は何が違うのでしょうか?

1. 遠隔点呼はGマーク不要

遠隔点呼は、使用する機器やシステム、施設や環境、運用上の遵守事項が要件を満たす場合であれば、Gマークを取得できない事業開始後3年未満の事業所でも導入できます。

それに対してIT点呼は、国土交通省が推進する認定制度「安全性優良事業所(Gマーク)」の認定事業所や、重大事故や点呼違反がないなど一定の条件を満たす事業所に限って実施が認められていた点呼方法です。

2. 点呼可能な範囲も拡大された

遠隔点呼ではIT点呼では認められていなかったグループ企業の営業所や車庫との間の点呼も認められるようになりました。

3.機器や施設の要件・運用ルールが高度化・厳格化された

遠隔点呼では、IT点呼よりも高度に本人確認や情報共有の確実性を担保できる機器やシステムを導入する必要があります。さらに、施設や運用ルールの要件もIT点呼より厳格に定められています。

遠隔点呼を行うための3つの要件

遠隔点呼を行うためには「遠隔点呼機器の機能の要件」「遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件」「遠隔点呼機器の運用上の遵守事項」の3つの要件を満たす必要があります。詳細は以下のとおりです。

1. 遠隔点呼機器の機能の要件

| 基本要件 | |

|---|---|

| 1 | カメラとモニターを通して、運行管理者がドライバーの全身の様子や顔の表情、酒気帯びの有無、病気や疲労、睡眠不足などの状況を随時はっきりと確認できる。 |

| 2 | アルコール検知器の測定結果を運行管理者が直ちに確認でき、また自動的に記録・保存できる。 |

| 運行管理者が確認すべき情報 | |

|---|---|

| 1 | 遠隔点呼に必要な、ドライバーの日常の健康状態や労働時間、車両の整備状況などの情報は、運行管理者が確認できるようにしておくこと。また、営業所や車庫などでの情報共有が可能な状態にすることも必要。 |

| なりすましの防止 | |

|---|---|

| 1 | なりすましを防止するため、個人を確実に識別できる生体認証機能(顔認証や静脈認証、虹彩認証など)を備えておく必要がある。 |

| 点呼結果とその記録 | |

|---|---|

| 1 | 記録は1年間保持されること。 |

| 2 | 記録の修正及び消去ができないこと、又は修正された場合に修正前の情報が残り消去できないこと。 |

| 3 | 機器・システムで保存された内部構造のまま、一括でCSV形式で出力できること。 |

2.遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件

| 環境照度の確保 | |

|---|---|

| 1 | カメラやモニターを通じて、ドライバーの顔の表情や酒気帯びの有無などがはっきりと確認できる環境照度(ドライバーの顔とカメラの間の照度:500ルクス程度)の確保が必要。 |

| 監視カメラの設置 | |

|---|---|

| 1 | ドライバーを正面から移すカメラとは別に、アルコール検知器の使用状況などを確認可能な監視カメラの設置が必要。 |

| 通信環境・通話環境の確保 | |

|---|---|

| 1 | 映像や音声が途切れず、雑音などで会話が聞き取りにくくなることがない通話環境の確保が必要。 |

3. 遠隔点呼機器の運用上の遵守事項

| 運行管理者の遵守事項 | |

|---|---|

| 1 | 運転業務の地理状況や道路交通情報などを点呼の前に確認し、運行中にはGPSなどによって車両位置の把握に努めなければならない。 |

| 2 | 初対面のドライバーと遠隔点呼を行う場合は、事前にそのドライバーと対面かオンラインで面談し、顔の表情や健康状態などについて確認しておく必要がある。 |

| 3 | 遠隔点呼実施時にドライバーの携行品の保持状況、または返却状況を確認しなくてはならない。 |

| 非常時の対応 | |

|---|---|

| 1 | ドライバーが乗務不可と判断された場合に代替措置が講じられる体制、および遠隔点呼が実施困難となった場合に対面などの形で点呼が実施できる体制が整備されていなくてはならない。 |

| 情報共有について | |

|---|---|

| 1 | グループ企業間で遠隔点呼を行う場合、個人情報の取扱いなどについての契約を交わしておく必要がある。 |

| 2 | 遠隔点呼の運用に必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記し運行管理者やドライバーなどの関係者に周知しなくてはならない。 |

遠隔点呼が可能な範囲

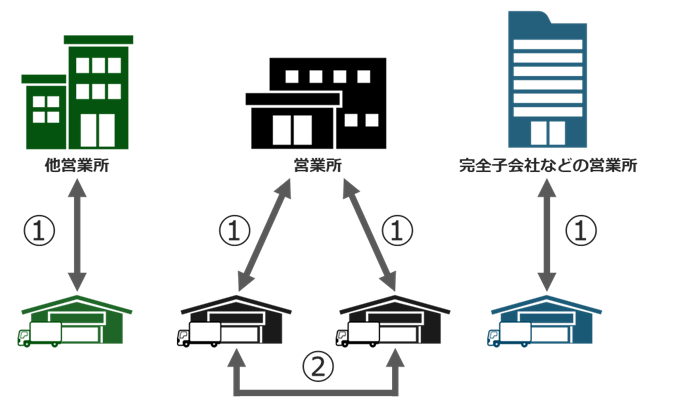

1. 営業所内

遠隔点呼は自社営業所と当該営業所内の車庫(①)、および自社営業所内の車庫同士の間(②)で実施できます。つまり営業所、営業所の車庫のいずれかに運行管理者が1人いれば、その運行管理者は営業所内のすべての営業所、車庫のドライバーの遠隔点呼が可能になるということです。

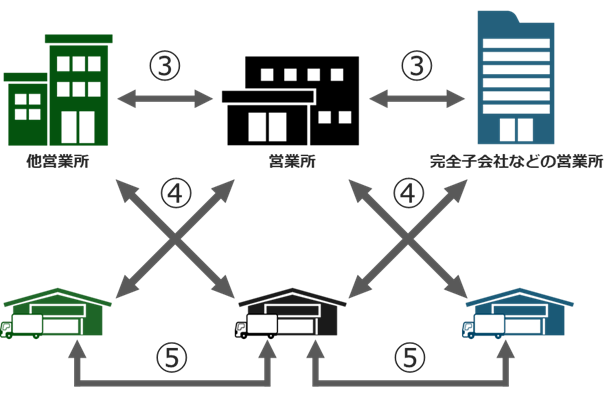

2. 営業所間とグループ企業

遠隔点呼は自社営業所とほかの自社営業所および子会社などの営業所の間(③)と自社営業所とほかの自社営業所内の車庫および子会社などの営業所内の車庫の間(④)、自社営業所内の車庫とほかの自社営業所内の車庫および子会社などの営業所内の車庫の間(⑤)でも実施できます。

ただしグループ企業は100%株式保有による親会社と子会社か、子会社同士でなくてはなりません。また異なる業種間(バス事業者営業所とタクシー事業者営業所間など)では実施できません。

まとめ

2023年の国土交通省の告示によって、すべての自動車運送事業所が定められた要件を満たせば遠隔点呼を実施できるようになりました。

IT点呼ではGマーク認定事業所や重大事故や点呼違反がないなどを満たす必要がありましたが、遠隔点呼は「遠隔点呼機器の機能の要件」「遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件」「遠隔点呼機器の運用上の遵守事項」の3つの要件を満たせば実施可能です。

遠隔点呼の導入で、今後さらにドライバーの待機時間削減や運行管理者の最適配置などが期待できます。

当社では遠隔点呼に対応したクラウド型点呼システム「Cagou IT点呼」を提供しております。ご気軽にお問い合わせください。

製品情報

国土交通省

国土交通省補助金対象機器

旅客運送業の運輸安全を支援するクラウド型点呼支援システム。

年齢を問わないシンプルな操作性で、各種点呼手段(対面点呼・IT点呼・遠隔点呼・電話点呼)を組み合わせることにより、深夜早朝などの運用が難しい時間帯での安全確認業務を確実に実施。

利用開始時の顔認証、アルコール検知機器認証、アルコールチェック時の被点呼者の自動撮影によりなりすましを防止します。

関連リンク

※本記事の記載内容は2025年3月現在のものとなります。

※本事例で記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。