GPSやGNSSのような衛星測位技術は、地図サービスやデジタルデバイスの位置情報機能などに採用されており、私たちの生活を多方面から支えています。例えば、車のナビゲーションシステムやスマートフォンのマップ機能、災害発生時の緊急対応、自動運転車の開発、そして農業や建設業などの様々な産業で衛星測位技術は幅広く活用されています。

GPSとGNSSの違いは測位精度にあり、GNSSはGPSよりも高精度で安定した測位を可能にします。

本稿では、測位衛星システム「GNSS」について基本的な知識やGPSとの違いや測位方式を詳しく解説します。

目次

GNSSとは?

GNSSは全世界の衛星測位システムの総称で「Global Navigation Satellite System」(全球測位衛星システム)を略したものです。 人工衛星からの信号を受信することで、現在位置を正確に求めることができます。

もともとは航空機や船舶などの航法支援のために作られたものですが、今ではカーナビなどの位置情報表示や土木工事の測量など、様々な分野で活用されています。

衛星測位システムは多数運用されており、国内外の衛星測位システムとしては以下が挙げられます。

- みちびき(日本)

- GPS(アメリカ)

- GLONASS(ロシア)

- BeiDou(中国)

- Galileo(EU)

- NavIC(インド)

日本の準天頂衛星システム「みちびき」は日本およびアジア・オセアニア上空を周回しており、位置計測の精度向上のため2018年11月に運用を開始しました。正式名称は「QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)」です。

GNSSとGPSの違い

GNSSとGPSの違いは「測位衛星の数」と、それに基づく「測位精度」にあります。

GPSは「Global Positioning System」を略したもので、アメリカが開発した衛星測位システムです。つまり、GPSとはアメリカが運用する測位衛星システムを指します。2024年現在では、GPS測位衛星は24機以上が衛星軌道上を周回しています。

GPSのみで測位をする場合でも24機以上の衛星を候補として信号を受信できる可能性がありますが、測位衛星からの信号が地上のビルや山などによって遮られ受信機まで届かない場合、使用できる衛星数が少なくなり測位が不安定になることがあります。

GNSSは日本の「みちびき」をはじめ、世界各国の衛星測位システムの総称です。総数120機を超える測位衛星の候補から信号を受信して測位することで、GPSよりも安定した測位が実現できます。

測位方式

数ある測位方式のうち「単独測位」「相対測位」「みちびきを利用した測位」の3つを説明します。

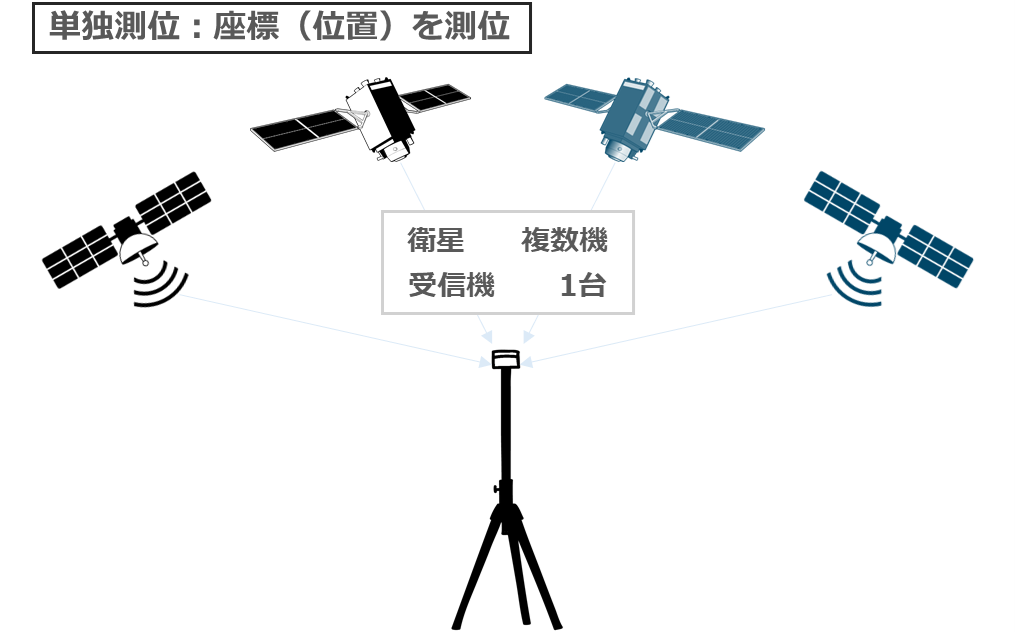

単独測位

1つの測位衛星から信号が受信できても、受信機と衛星の距離だけで場所を特定することはできません。最少でも4機の衛星からの信号を使用し、それぞれの衛星との距離が交差する位置を割り出します。それでも単独測位の精度には限界があり、10m程度の誤差が発生します。そのため、より高い精度を求める場合は相対測位の採用が求められます。

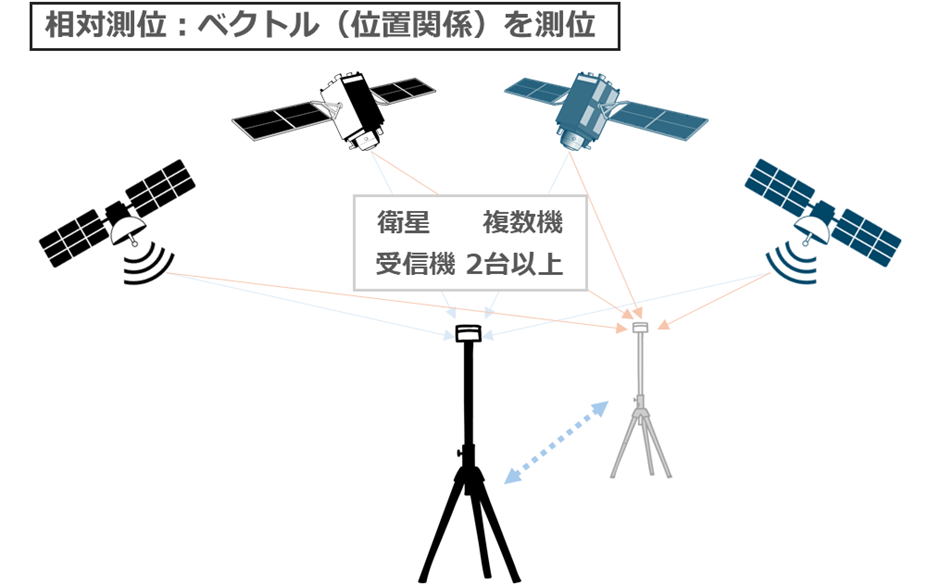

相対測位

相対測位とは、同一の衛星から送信される信号を同時に2台の受信機で受信して測位する方式で、単独測位よりも測位誤差を少なくできることが利点です。ここでは、RTKについて解説します。

RTK測位

RTKは「Real Time Kinematic」の略称で、2台以上の受信機を使用して高精度の測位を行いたい場合に用いられる手法です。2台以上の受信機のデータより受信機間、衛星間の2重差を用いることで衛星軌道・時刻・電離層/対流圏遅延などの誤差を低減し、測位精度を高めます。

RTK測位を行う場合の基準局は自身で用意することも可能ですが、国土地理院が全国約1,300カ所に設置している「電子基準点」や民間の補正情報配信サービスを使用することもできます。電子基準点とは、衛星からの測位信号を受信し、位置を精密に計測するための観測施設です。

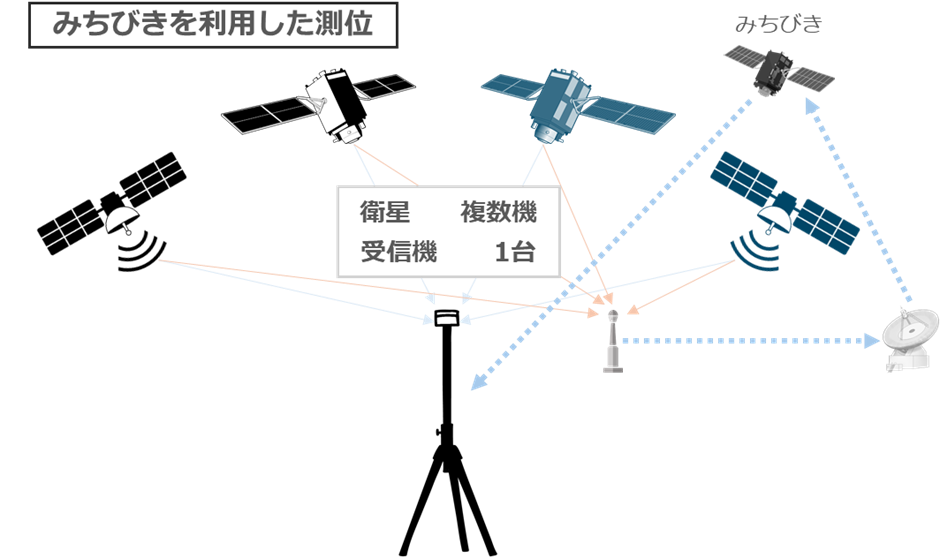

準天頂衛星システムみちびきを利用した高精度衛星測位サービス

測位精度を高めるための情報をみちびきを経由して受信することで、1台の受信機でも高精度な測位を実現します。ここでは、CLASおよびMADOCAについて解説します。

CLAS測位

CLASは「Centimeter Level Augmentation Service」の略で、みちびきから配信される補正情報により測位衛星からの信号に含まれる誤差を補正し、センチメートルレベルの高精度測位を実現する方法です。

具体的には、地上の基準局が衛星からの信号を受信し、抽出した誤差情報をもとに補正情報を生成してみちびきから配信します。CLAS対応の受信機は、この補正情報を使用(RTK測位同様に衛星軌道・時刻・電離層/対流圏遅延などの誤差を低減)することで、1台の受信機でも高精度な測位を実現します。

MADOCA測位

MADOCAは「Multi-GNSS Advanced Demonstration tool for Orbit and Clock Analysis」の略称で、精密な軌道とクロック、2周波での観測等の利用により衛星からの信号が大気を通過する際に生じる誤差(特に電離層や対流層によるもの)を補正して高精度な位置を取得する測位方法です。

当社では、みちびきに対応した受信機を活用したソリューションを展開しておりますので、ぜひともご検討ください。

みちびきの高精度位置情報の活用で変わるビジネスシーン

衛星測位は測位方式によって精度が異なるため、以下のように領域ごとに使い分けられています。

- 大規模土砂災害の移動土塊観測

- 自動運転システム

- 農業分野における農機自動走行システム

- IoT路面情報検知システム

- など

現在、複数の企業からGNSSを用いた高精度衛星測位サービスが提供されていますが、その一例として、みちびきを活用した当社の「位置管理サービス」をご紹介します。

これは管理対象物の位置を地図アプリ上に可視化して管理できるサービスで、位置情報を起点とした現場情報の集約ツールとして機能します。

位置管理サービスでは、以下のようなことができます。

- 車両や資材・設備などの管理対象物にGNSS受信機を設置することで、緯度、経度、高さの情報がセンチメートル精度で取得可能

- 登録した管理対象物の移動履歴を地図アプリ上でリアルタイムに見ることができ、稼働率の分析やレポート作成に活用可能

- 地図アプリ上で管理対象物に付加情報を紐づけでき、数量や写真、センサーなどの情報の一元管理や、現場と遠隔地で同じ画面・情報の確認も可能

- スマートグラス上に管理対象物と付加情報を現実世界に重ね合わせて表示することで、現場での作業負担を軽減

これらの機能は、物流業務や建設現場など様々なシーンで役立てられています。

まとめ

GPSとGNSSの違いは測位精度にあります。

GNSSはGPSよりも高精度で安定した測位を可能にし、様々な産業分野での活用が進んでいます。GNSSの高精度測位を活用することで、より業務効率化が期待できます。

当社では、準天頂衛星システムみちびきを利用した高精度衛星測位サービスの活用を支援するほか、様々な測位に対応しているGNSS受信機や位置管理サービス、ドローンでの測量や目視外での点検業務支援などを展開しております。

ご気軽にお問い合わせください。

関連リンク

※本記事の記載内容は2024年10月現在のものとなります。

※本事例で記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。